- 着物買取おすすめ

着物や浴衣の保管方法解説!タンスがなくても保存できる方法は?収納方法も解説!

※当記事はアフィリエイト広告を含みます。

※「高く売れるドットコム」「おいくら」は弊社マーケットエンタープライズが運営するサービスです。

ちょっとした外出や友人との食事会、観劇、同窓会など、最近ではおしゃれで着物を着る方が増えています。

そこで気になるのが着物の保管方法。

「つい気にいった着物ばかり着てしまって、あまり着ない着物は箪笥に入れっぱなし…」なんてことはありませんか?

着物の保管にはお手入れと少しのコツが必要です。

今回は着物をきれいな状態を保って、長持ちさせる保管方法をご紹介します。

目次

※相場情報は実際の買取価格と異なる可能性がございます。

桐箪笥はなぜいいの?

昔から着物の保管は桐箪笥が良いと言われていますが、それは桐という素材に秘密があります。桐は湿度の高いときには空気中の湿気を吸収して膨張し、湿度の低いときには湿気を逃がして縮むという性質があります。

また、桐という素材は虫を寄せ付けないという性質もあり、着物を虫食いの被害からも守ってくれます。こうしたことから、着物の保管場所には桐箪笥が最適とされているのです。

桐箪笥以外もOK?着物の収納に使える保管道具

桐箪笥が着物の収納に適していることは分かりましたが、箪笥自体が高価なものであること、また、マンション住まいの方も増えているため自宅に大きな桐箪笥を置くスペースが無いといった理由で、桐箪笥を購入するのが難しい場合があります。

そこで、桐箪笥の代用品としてどんなものに収納・保管すれば良いか見てみましょう。

プラスチック製の衣類用収納ケース

プラスチックの収納ケースは、値段も手頃なうえ日用雑貨の量販店やネット通販などで手軽に購入できる万能収納道具です。

保管の際に気をつけたい点は、湿気対策です。桐箪笥のように湿度・温度の調整が自動でできるわけでは無いので、必ず除湿シートをケース内に敷いてください。

収納ケースで保管する際に気をつけたいポイントは3つです。

- 除湿シートや乾燥剤を使った湿気対策

- 着物を収納した時にサイズに余裕のある収納ケース

- 定期的に風通しを行い、カビ対策をする

特に湿気の多い夏場など、定期的に空気に触れさせて。カビ対策を心がけましょう。

また、収納ケースのサイズも重要です。三つ折りにした着物がぴったり収まるケースがあるので、そのようなケースに収納・保管することで着物にシワがよって余分な負荷をかけるのを防ぐことができます。

下の表は着物を畳んだ時の、おおよその大きさを表した数字です。

収納ケースを購入する際は、この数字よりも大きいものがおすすめです。

| 二つ折りの場合 | 縦 75~85cm ×横 30~40cm |

|---|---|

| 三つ折りの場合 | 縦 55~65cm ×横 30~40cm |

収納する時にたとう紙も活用される方は、ほぼ上記の規格で販売されているため、そのまま包んで保管すればOKです。

スチールラックで風通しの手間いらず収納

スチールラックもプラスチックの収納ケース同様、気軽に購入できる収納アイテムです。

通気性が良いのでたとう紙に包んで収納すれば、箪笥やプラスチックケースのように頻繁に風通しをする手間がかかりません。出し入れも簡単なので、普段使いの着物の収納に向いています。

保管の際に気をつける点は、日焼けと紫外線です。室内であっても確実に日差しや紫外線の影響を受けます。どちらも着物の色を変色させてしまうので、スチールラック専用のカバーをかけるか、布でラックを覆うなどして日焼け・紫外線対策をしましょう。

衣類用の気密性が高いタッパーでも収納できる

おかずなどの料理を保存するイメージが強いタッパーですが、衣類なども収納できるサイズのものがあります。

前述した収納ケースのように活用することが可能なため、着物の量が多くない方はタッパーの方がより気軽かもしれませんね。

着物を収納する前のお手入れ・準備

着物を痛める要素は湿気・虫・タンパク質の残留・ガス・紫外線の5つがあります。

着物を良い状態のまま長期保存するには、収納前にこれらの対策をする必要があります。ここでは、これら5つの要素を防ぐ方法を解説します。

収納前に汚れが付着していないか確認

収納前に着物全体に汚れが付着していないか確認しましょう。これで着物を傷める要素の一つである「タンパク質の残留」を防ぐことができます。

ご自身で汚した記憶がなくても他人が汚れを付けしまう事もあり得ます。

汚れが付着していない場合は半日~一晩程日陰で干し、汗を飛ばします。

日陰で干すことで紫外線による色褪せを防ぐことができます。

また、長時間干してしまうと着物の型崩れの原因になるため、半日~一晩程がおすすめです。

干し終えた時にしわがきつく残っていたら、さらに生地の中に残っている汗を出すために、汗抜きをすることをおすすめします。

これによって、保存中にシミ等が付くことを予防できます。

きれいに畳んでたとう紙で包む

着物を収納する前に、しわが付かなようにきれいに畳、「たとう紙」で包むことが重要です。

着物を畳む際には「本だたみ」という畳み方が一般的です。

また、たとう紙で包む理由として通気性があります。たとう紙は通気性の良い和紙で作られているため、収納中でも着物の湿気を吸ってくれる大切なアイテムです。

保管スペース内で充分なスペースを確保する

着物を収納する際に詰め込むことは着物や帯の型崩れや、刺繍のよじれ等を引き起こす可能性があるため良くありません。

収納する際には、目安として引き出しの上から2~3センチほど余裕を持つのが好ましいでしょう。

定期的に風通しを行う

着物に湿気をため込まない事も着物を長持ちさせるために重要なポイントです。そのため、定期的に風通しを行うことが大切です。

また、保管場所としてタンスなどに収納している場合は、そのタンスを湿気のたまりにくい部屋に置くことが必要です。

着物に湿気をため込まないためには頻繁に着物を着用することをおすすめしています。

しかし、中々着物を切る機会が無い方には「虫干し」がおすすめです。虫干しを行う際には晴れの日が3日程続いた後の乾燥した日を選びましょう。時期としては11月ごろがおすすめです。

2~3時間ほど陰干ししたら畳んで収納しましょう。

ご自宅のご都合から虫干しが難しい場合は扇風機での風通しをおすすめしています。

タンスの引き出しを開け、そこに扇風機の風を10分間程当てるだけで湿度を10%下げる効果があります。

桐たんすで収納する

桐たんすは「防虫効果」と「除湿効果」があるため、着物の収納に大変適している方法です。

桐たんすは高価でかつ場所もとるため、桐たんすの購入が難しい方にはプラスチックケースや衣装ケースでの収納をおすすめしています。

その際に、除湿シートを一緒にいれるや、気密性の高い衣服用のタッパーウェアを活用すると湿気・ほこり・虫・紫外線から着物を守ることができるため、長期保存に適しています。

着物を長くきれいに保管する方法

ではここから、一手間かけるだけで着物を長くきれいに保てる5つのポイントを一つずつ見ていきましょう。

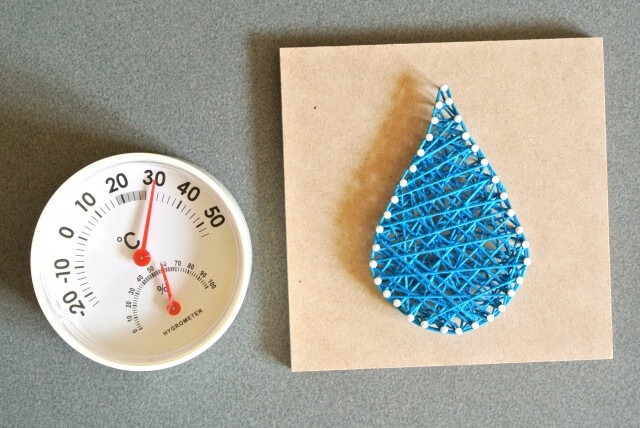

1.定期的に湿気を逃がすことが大切

家にお持ちのチェストや洋服ダンス、プラスチックの衣類収納ケースで保管する場合でも、定期的に湿気を逃がしておけば、カビは発生しにくくなります。数か月に一度、よく晴れた乾燥した日に、チェストや洋服ダンスの扉や引き出しを開けておく、または衣類収納ケースは蓋をずらして開けておくだけで、ある程度の湿気を逃がせます。

保管するときは、着物を一枚ずつ和服用のたとう紙に包んでしまいます。たとう紙は湿気を吸収するだけでなく、埃や汚れから着物を守ることができるため、必ず使用するようにしましょう。金や銀の糸、箔、刺繍などの加工が施してある箇所には、薄紙を当てておくことで装飾を守れます。

また、洋服ダンスなどに除湿剤などを置けるスペースがある場合には、除湿剤を活用しても良いでしょう。できるだけ湿気を溜め込まないことが大切です。

2.定期的な虫干しで長持ちさせる

定期的な虫干しをすると、虫食いやカビから着物を守ることができます。時期は、梅雨が明けた7月末から8月中、よく晴れた10月、乾燥した2月の年3回が最適と言われています。時間帯は、10時から15時で、日が沈む前にしまいます。夕方になると湿気が多くなってしまうため、早めにしまうようにしましょう。

虫干しの方法は、一枚ずつ着物用ハンガーにかけて干します。専用のハンガーがない場合は、洋服用のハンガーでも大丈夫ですし、部屋にロープを張ってそこに吊して干しても大丈夫です。直射日光は色やけの原因になるため避けて、日陰干しにします。その際に、帯も一緒に虫干しします。着物も帯も裏返して両面を干せれば尚良いでしょう。

虫干しは場所を取るため、一度にすべての着物や帯を干すのは難しいかもしれません。その場合は、「今日は箪笥の一段目、次回は二段目…」と回数を分けて虫干しすると良いでしょう。その場合は年3回ではなく、回数を増やします。その回に虫干しできなかった引き出しは、下に入っている着物を上に入れ替えるだけでも湿気や虫食い対策になります。虫干しのときにたとう紙も点検して変色しているようだったら、新しいものと交換しておきましょう。

3.防虫剤を使用する場合は一種類のみ

防虫剤は着物の素材に適したものを選んで、一種類のみを使用するようにします。複数の種類を併用してしまうと、液化してシミができたり変色を起こしたりすることがあります。一種類のみにして、補充するときも同じ種類にしましょう。

防虫剤は、直接着物に触れないところに置きます。防虫剤が直接触れてしまうと、色あせや変色を起こす可能性があります。引き出しに入れる場合には、防虫剤は引き出しの四隅で、上部に置くと良いでしょう。引き出しの内部の空気は上から下へ流れるため、上部に置いておくほうがより効果が期待できます。

4.収納する場所や枚数にも気を配る

箪笥などに収納する場合は、引き出しの底に白木綿を一枚敷いて、着物が互い違いになるように入れます。下段や底のほうが湿気が溜まりやすくなるため、良い着物ほど上段の引き出しの一番上になるように収納すると良いでしょう。

その際は、ぎゅうぎゅうに押しこめて保管しないようにします。押しこめて収納すると、着物にたたみじわがついてしまいますし、湿気もこもりがちになります。5枚以上重ねて収納すると型くずれの原因にもなりますので、ゆとりを持って収納するようにしましょう。

5.頻繁に着ることが長持ちの秘訣?

着物を頻繁に着用することで、自然と風通しを行うことができます。また、こまめに着物をケアすることが習慣化してくるので、結果、きれいな状態を保つことができます。

このように、着物は着用することでものとしての役割を果たしますが、着る機会がなくなりずっと収納場所に保管してある場合も少なくありません。そこで、不要になり着なくなった着物を必要としている人に引き継ぐ方法があります。

浴衣の保管・収納方法は?

着物をお持ちの方は、浴衣もお持ちなのではないでしょうか。

浴衣の保管方法は基本的に、着物と同じです。

シワにならないよう丁寧に畳んだら、たとう紙に包んで収納しましょう。

浴衣も湿気を逃したり、防虫剤を活用したりすることで、収納ケースで十分に保管できます。

また浴衣は着物と違い、夏場に着用する機会はあってもそれ以外で着用する機会はほとんどないでしょう。

そのため、シーズン中とオフシーズンでのお手入れや保管方法を変えてあげましょう。

シーズン中の浴衣の保管方法

夏場のシーズン中では、汗を多くかくようなことがなければ、毎回着用の度に洗う必要はありません。

着用する機会も多く、汗をかいている場合は、黄ばみや汗染みの元となるため都度洗うことをおすすめします。

洗う時間がない、少し面倒という場合は、浴衣の首元や胴回りなど汗染みが気になる箇所に水を霧吹きでかけ、乾いたタオルを当てましょう。

その後、浴衣を風通しの良い日陰で干します。

浴衣が乾いたあとに、シワが気になる場合は浴衣の裏にあて布をして、温度に注意してアイロンを軽くかけましょう。

浴衣や着物の帯はデリケートな素材で作られていることが多いため、アイロンをかける時は注意してください。

オフシーズンの浴衣の保管方法

オフシーズンとなり、着用する機会もなくなったら、保管する前に丁寧にお手入れをしましょう。

浴衣の素材は着物と違い、ポリエステルなど丈夫な素材でできていることが多いため、自宅でも手洗いや浴衣によっては洗濯機でも洗えます。

ただ浴衣を自宅で洗ったり、干したりすることが面倒だったり、シワのお手入れが難しい場合はクリーニングに出す方法もあります。

浴衣を次に着るタイミングがしばらくないのであれば、専門技術を持った職人さんの手で、丁寧にクリーニングしてもらうとより長く綺麗に安心して保管できるでしょう。

▼着物のクリーニングを検討している方は、着物のおすすめクリーニング専門店を紹介しているので、参考にしてください。

\ 買取価格聞くだけもOK!/

高く売れるドットコムで着物が

いくらで売れるか無料査定する

着物や浴衣の収納時は直射日光と湿気の対策が大切

着物にとって最適な環境は、直射日光が当たらず、湿気が少ない場所です。着物は空気中の湿気を吸収しやすいため、そのまま保管しておくとカビが発生しやすくなります。カビがついてしまった着物は、クリーニングなどで落とせることもありますが、多くの場合では元に戻すことは困難です。そのため、カビをできるだけ発生させないように保管しておくことが大切です。

カビ以外にも直射日光は大敵です。直射日光に当たり続けていると、色あせや変色が起こってしまうため避けなければなりません。このように、湿度管理を行うことと直射日光に当てないということがポイントとなります。

増えすぎて管理できない着物は買取がおすすめ

「着物が増えてしまって収納場所がない」「好みが変わって着なくなった着物がたくさんある」といったときには、着物を売るという選択肢があります。ぎゅうぎゅう詰めに保管して着物を傷めてしまう前に、売ることを検討してみてはいかがでしょうか。

そこで、着物の買取で実績のある専門業者をご紹介したいと思います。

着物を売るなら「高く売れるドットコム」

東証プライム上場の弊社マーケットエンタープライズが運営する「高く売れるドットコム」では、着物や帯、和装コート、和装小物など着物に関するものの買取を行っています。電話0120-503-864(※年末年始除く9:15~21:00)やWEBから申込みをすれば、着物買取の知識を豊富に持った査定員が無料で査定してくれます。

買取方法は出張買取、宅配買取、店頭買取の3つがあり、査定員がお客様にとって一番合う方法を、査定額とともに教えてくれます。

査定には一切費用がかからないので、ぜひお気軽に無料査定をご利用ください。

| サービス名 | 高く売れるドットコム |

|---|---|

| 電話査定 |

0120-503-864 (※年末年始除く9:15~21:00) |

| WEB査定 | 公式サイト |

| 運営会社 | 株式会社マーケットエンタープライズ |

バイセル

出典:バイセル公式サイト

テレビやラジオのCMでもおなじみのバイセル。着物買取サービスは、24時間365日受け付けていますので、年末年始の大掃除や、引越しのタイミングなど、思い立ったその日に買取依頼ができます。

出張買取では熟練の査定員が自宅まで来てくれるため手間がかかりません。

着物はもちろん帯や反物などの買取も行っており、シミがある着物、紋付きの着物、証紙や証明書がない着物でも査定可能です。

女性の方の査定申し込みの場合は女性査定員の指名もできます。着物にまつわる無料相談やクーリングオフ制度などサポート体制も万全です。

※季節事情または一部地域は出張査定が難しい場合があるため、住んでいる場所が出張買取に対応しているか24時間受付のコールセンターまで問い合わせてみてください。

| サービス名 | バイセル |

|---|---|

| WEB査定 | 公式サイト |

| 運営会社 | 株式会社BuysellTechnologies |

▼こちらの記事では、その他の着物のおすすめ買取業者も比較しているので参考にしてください。

複数の着物の保管が大変であれば売却も視野に

着物の保管には手間がかかりますが、お手入れ方法や保管方法のコツを知って手入れをしておけば、着物を長持ちさせることができます。

着物は決して安いものではありませんので、一手間かけてできるだけ長くきれいに着たいものです。

趣味でたくさん集めた着物でも、年齢や好みの変化によって着なくなるものも増えてきます。

箪笥の奥に保管しておくこともできますが、買取サービスへ売るという選択肢もあります。

大切な着物が型くずれしたり傷んだりする前に、大切に着てくれるほかの誰かへ譲るのも、着物の良い活用法なのかもしれません。

関連キーワード